稀土:中美缠斗出现“分水岭”美国稀土圈出了个大新闻,本土最大的稀土生产商MPM

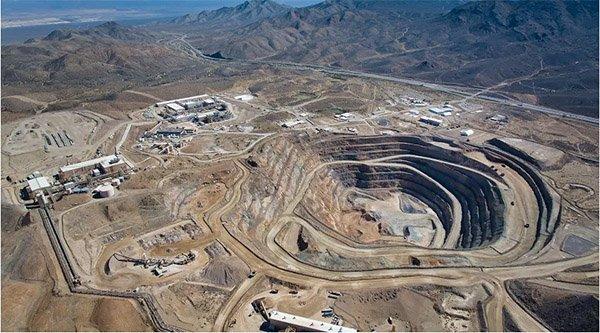

稀土:中美缠斗出现“分水岭”美国稀土圈出了个大新闻,本土最大的稀土生产商MPMaterials宣布,不再向中国出口稀土精矿了。这家靠着加利福尼亚州芒廷帕斯矿撑场面的企业,刚从美国国防部兜里接了4亿美元投资,五角大楼摇身一变成了他们最大的股东。嘴上喊着要摆脱对中国依赖,手里的矿砂却还得发愁怎么变成能用的材料,毕竟美国全年的稀土加工能力,还不到中国的千分之五。这事说起来挺讽刺。上世纪九十年代的美国稀土产业,曾经也是全球说一不二的霸主。可偏偏在环保运动的浪潮里自废武功,芒廷帕斯矿因为废水泄露事件被环保人士追着骂,硬生生把完整的产业链作没了。同一时间,中国稀土产量二十年里翻了三十二倍,用8.98美元一公斤的“白菜价”横扫全球市场。等美国醒过神来想重启产业,才发现连像样的加工设备都买不到——中国早就垄断了全球加工设备的生产,美国的设备厂家早就集体破产了。现在MPMaterials喊着要搞本土加工,可现实骨感得很。他们在得克萨斯州的加工厂今年底才刚要试产,初期年产量也就1000吨。五角大楼急着给他们塞钱建第二座工厂,目标是2028年实现年产1万吨,但这数字还赶不上中国一个中等规模企业的产能。更要命的是技术瓶颈,美国现在能搞的提纯技术最多到3N级别,实验室里的4N技术根本没法商用,而中国早就玩熟了4N级别,实验室里都在攻克6N纯度了。军用芯片需要的高纯度稀土,美国本土根本拿不出来,还得乖乖看别人脸色。这边美国国防部忙着用两倍市场价给MPMaterials兜底,每公斤110美元的采购价硬是把市场规律摁在地上摩擦。那边中国手里握着3.8万件稀土专利,覆盖了17个关键环节里的15个。从徐光宪院士的串级萃取理论到现在的纳米分离技术,中国掌握着全球七成以上的分离专利,美国企业要么乖乖交授权费,要么就得绕着专利墙走迷宫。江西理工大学随便转让几个专利,就能把氧化钇纯度做到小数点后五位,这种技术积累哪是挖走几个专家就能抄走的?美国不是没下本钱。刚出台的《大而美法案》弄了1000亿美元贷款池,专门砸给关键矿产产业。可钱花下去却没动静,环保这道坎就过不去。稀土加工产生的废水废渣含放射性物质,美国审计署早就说了,新建矿场从审批到投产得花7到15年。芒廷帕斯矿当年就是栽在环保上,现在重启还是老问题。反观中国,不仅把分离技术做到全球顶尖,还顺带解决了氨氮污染问题,江西理工大学的专利里早就把环保工艺写得明明白白。更有意思的是市场规律这只无形的手。美国民用稀土消费量这十一年减了快一半,军工一年也就用六七百吨,单靠这点需求撑不起产业链。中国却控制着全球85%的稀土加工和90%的永磁体生产,从新能源汽车到风力涡轮机,整个产业链都攥在手里。MPMaterials去年净亏损6540万美元,全靠国防部输血才能活下去,这种靠补贴续命的产业,怎么跟中国实打实的市场竞争力拼?说到底,美国这次停供更像给自己壮胆。他们忘了稀土产业不是开矿那么简单,从分离提纯到专利布局,中国用几十年时间织成的技术网,哪是靠喊几句口号就能撕破的。MPMaterials可以不把精矿卖给中国,但全球90%的加工能力还在中国手里,这些矿石最后大概率还是得绕回中国加工成材料,只不过中间多了几道冤枉手续。这场所谓的“分水岭”,其实更像面照妖镜。它照出了美国想在高科技领域脱钩的野心,也暴露了其产业链断裂的窘境。中国在稀土领域的优势,从来不是靠谁恩赐,而是一代代科研人员干出来的。美国与其砸钱搞政治操弄,不如踏踏实实解决环保难题和技术瓶颈。毕竟在稀土这个领域,光靠国防部印钞机是造不出高纯度材料的,市场和技术的规律,从来不会因为政客的野心而改变。